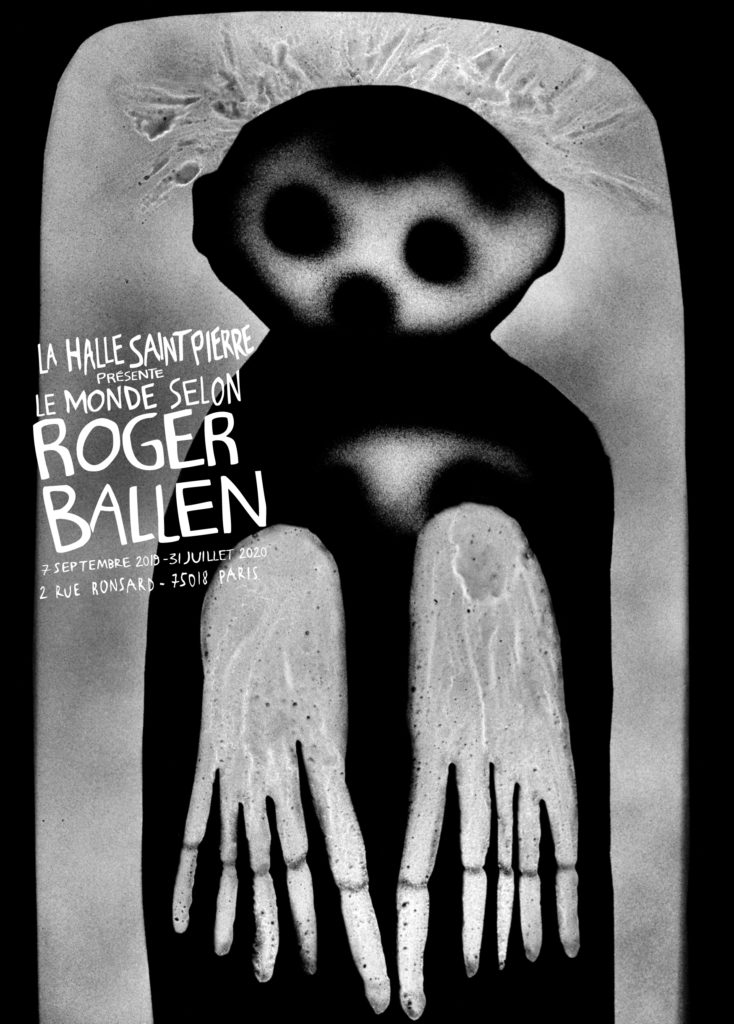

LE MONDE SELON ROGER bALLEN

nouvelle présentation du 6 AOÛT 2020 au 3 janvier 2021

The world according to Roger Ballen

New presentation from AUGUST 6, 2020 to January 3, 2021

Téléchargez le dossier de presse ici

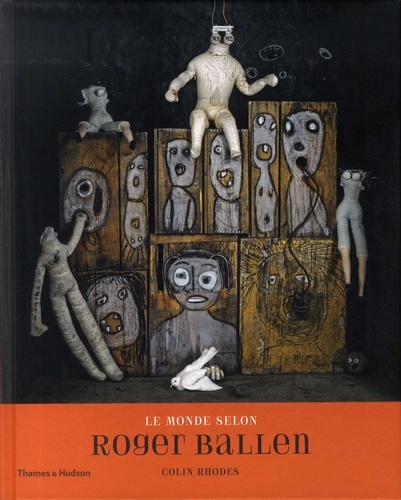

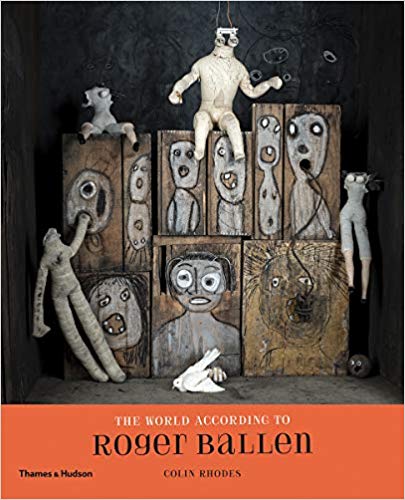

Catalogues français et anglais disponibles à la librairie de la Halle Saint Pierre

*

Le monde selon Roger Ballen

Par Martine Lusardy (en introduction du catalogue)

Roger Ballen règne sur le monde noir et blanc de la psyché humaine. Troublante, provocante et énigmatique, l’œuvre du photographe sud-africain d’origine américaine, géologue de formation, exprime le sentiment de confusion de l’homme confronté au non-sens de son existence et du monde même. Ballen enchaîne depuis plus de trente ans les expositions dans les hauts lieux de la culture. Si chacune d’entre elles est un événement, son choix d’exposer à la Halle Saint Pierre, musée atypique consacré à l’art brut et aux formes hors normes de la création, marque son indépendance vis-à-vis des modes artistiques. Pour la Halle Saint Pierre la collaboration avec Roger Ballen est une invitation à mettre à l’œuvre – ou à l’épreuve – cette altérité artistique et culturelle que représente l’art brut. L’artiste n’a cessé de soutenir dans son rapport à la création un art qui s’origine dans les couches profondes de l’être humain ; il n’a cessé de tendre, à la manière d’Antonin Artaud, vers un art d’appel à l’origine.

C’est dans les hors-champs de la culture, ceux de la claustration et de l’exclusion, que Jean Dubuffet va reterritorialiser l’art, avec l’idée qu’il y est plus authentique et singulier. Créateurs réfractaires ou imperméables aux normes et valeurs de « l’asphyxiante culture » sont les hérauts d’un nouveau rapport au monde dont ils défrichent les potentialités inexploitées. Pour eux la création est une protestation de la vie devant la menace du néant. La dimension singulière de cette expérience humaine, parce qu’elle s’inscrit dans des objets artistiques improbables mais à même de représenter cet appel d’être, ne peut être accueillie qu’avec sa charge d’étrangeté et d’inquiétude. L’esprit du temps se reconnait dans cet art extrême et il faut alors oser les emprunter les chemins qui y conduisent, réinventer les formes et le langage qui les rendent sensibles et supportables. Penser avec l’art brut offrirait une direction possible pour nos quêtes de vérité et de sens.

« Mes 18 ans furent l’âge où je connus un désir existentiel profond que rien ne pouvait apaiser, ni d’avoir grandi dans une banlieue juive ni mon éducation », écrit Ballen dans Ballenesque (2017). « Comme beaucoup de personnes dans le milieu de la contre-culture, je ressentais le besoin de rompre avec le matérialisme de la société occidentale […] de poursuivre comme Conrad la quête du « cœur des ténèbres », de chercher le nirvana à l’Est. À l’automne 1973, presque sans prévenir, je quittai les États-Unis pour un voyage de cinq ans qui me conduisit sur les routes du Caire à Cape Town, d’Istanbul à la Nouvelle-Guinée. » De retour aux États-Unis en 1977, Ballen y termine son premier livre de photographies, Boyhood (1979) – vision personnelle du thème intemporel de l’enfance –, et obtient en 1981 son doctorat en économie minière. L’année suivante, il s’installe en Afrique du Sud, à Johannesburg, mais la sécurité matérielle que lui procure le métier de géologue ne met nullement un terme à ses interrogations sur le sens de la vie. Et c’est muni de son appareil photo qu’il se livre à une autre activité : l’investigation d’une Afrique du Sud pauvre et profondément rurale, une Afrique refoulée, comme métaphore d’un voyage introspectif, identitaire et esthétique.

Lorsque Roger Ballen photographie ces Sud-Africains marginalisés par la peur, la misère et l’isolement, il transforme le temps de ceux-là mêmes qui vivent dans le monde du geste répétitif et absurde en un autre temps où ils deviennent les auteurs d’un univers plastique qu’ils ont engendré.

Dans Dorps, Small Towns of South Africa (1986), Ballen nous montre ces petites villes d’Afrique du Sud en pleine décadence, avec leurs architectures et leurs habitants. Attiré par « leur gloire croulante et décolorée avec leur avant-goût de décrépitude et leurs restes de promesses inaccomplies », il entre littéralement et métaphoriquement dans cet univers dont il enregistre les anomalies visuelles et culturelles comme les signes d’une culture agonisante. Puis il dresse avec Platteland (1994) le portrait réaliste et pitoyable du monde rural pendant l’Apartheid. Il photographie dans leur quotidien et leur intimité les protagonistes d’un désarroi politique, économique et racial avec leurs dégâts physiques et psychiques. Mais plus que les événements eux-mêmes ce sont leurs manifestations comme drames visuels qui, à ses yeux, font sens. Beaucoup de murs qu’il a photographiés revêtent selon lui la qualité d’œuvres d’art et auraient leur place dans un musée. Pour le photographe, il ne s’agit donc pas seulement d’une prise de conscience mais aussi d’une prise de vision. En effet, bien qu’habitées par une force documentaire et sociale inévitable, ses photographies ne sont pas des images déterminées socialement. L’acte de photographier s’impose, non comme un témoignage, mais comme un devoir de transfiguration. Ce sont les profondeurs de l’âme humaine que la photographie de Roger Ballen explore, là où le monde qui a perdu le sens de l’équilibre a laissé le trouble de sa trace.

Depuis 1995, les expérimentations visuelles de Ballen rendent continuellement incertaines les frontières entre réalité et fiction. Passant d’une esthétisation du réel à une esthétisation de l’inconscient, sa photographie creuse un paysage mental qui n’est pas sans évoquer les paysages mentaux de Dubuffet, ces « paysages de cervelle » par lesquels le peintre visait à restituer le monde immatériel qui habite l’esprit de l’homme[1]. Mais c’est surtout avec le théâtre de Samuel Beckett, à qui il consacra un film en 1972, que l’ensemble de l’œuvre de Roger Ballen entre en résonance. Il exprime un même sentiment de confusion et d’aliénation face à un monde incompréhensible et irrationnel où l’homme désarmé, dépossédé, porte en lui le poids de la condition humaine. Tout comme Beckett, Ballen rend cette réalité dans toute sa cruauté et son absurdité.

Outland en 2001, Shadow Chamber en 2005 puis Boarding House en 2009 marquent la mise en place lucide d’un style et d’un vocabulaire uniques. Ballen introduit la mise en scène où il projette ce vertige existentiel. Sous le théâtre la vérité. Les marginaux avec qui il interagit et avec qui il a construit au fil du temps des relations fortes de sympathie deviennent eux-mêmes les acteurs drôles et pathétiques de ses psychodrames, non plus dans un contexte social mais dans un univers plastique et créateur. Leurs gestes, leurs préoccupations, intensifiés, semblent dépourvus de sens. Leurs corps – « véhicules de l’être au monde » pour reprendre les termes de Merleau-Ponty –, amoindris, décrépis, déformés, puis n’existant que par fragments témoignent de leur désarroi d’avoir perdu l’évidence de leur relation au monde.

Tous ces personnages sont représentés dans des espaces cellulaires indéterminés, crasseux et poussiéreux, sans fenêtres ; seul le mur, omniprésent, en délimite le cadre tant physique que mental. Support de signes, de dessins, de graffitis, le mur, maculé, enregistre les récits, les croyances, les fuites impossibles. Tout comme les animaux, les objets fatigués – dérisoires ou insolites – sont élevés au rang de protagonistes surréalistes d’une scène dont ils brouillent encore plus le sens. Les fils métalliques, électriques, téléphoniques, suspendus, emmêlés, par leur manifestation récurrente, envahissante, obsessionnelle, sont comme autant de symptômes de liens perdus. L’absurde domine l’espace et le structure. Peu de choses sont laissées au hasard comme l’explique Ballen : « Quant au format carré, c’est à mes yeux la forme parfaite. Il y a un idéal géométrique dans le carré. Tous les éléments sont à égalité, ce qui m’est primordial. Chez moi, ce sont les formes qui comptent, mes photos se jouent dans leurs correspondances. » Mais rien n’a de sens apparent tout comme l’écriture de Beckett bouleversant les constructions et fonctions grammaticales usuelles.

Fruit de plusieurs années de travail, Asylum of the Birds, dramatique et onirique, est le lieu métaphorique à la fois du refuge et de l’enfermement. La condition humaine s’y raconte en l’absence de l’homme. Dans un décor de décharge abandonnée, quelques êtres égarés, corps morcelés ou privés le plus souvent de leur verticalité, cohabitent avec une colonie d’animaux. L’oiseau, maître des lieux, libre, assiste à l’effacement de la vie humaine. L’humanité ne résiste que par sa trace : figures de son double – poupées, mannequins, masques ; objets démantelés, rescapés d’une vie antérieure dont ils ne sont plus que la mémoire ; dessins tracés sur les murs, témoins de l’antique geste de recréer le monde. Évoquant la série des non-lieux, œuvre ultime de Dubuffet à l’inspiration profondément nihiliste, Asylum vise à représenter non plus le monde mais l’incorporalité du monde, ce néant peuplé des fantasmes et fantômes que nous y projetons.

La référence au monde réel disparaît même dans le Théâtre d’apparitions (2016). Dans les images de ce livre qui occupent un espace entre la peinture, le dessin, la photographie, la figure humaine est spectrale, réduite à ses pulsions, ses désirs et ses angoisses.

Au fil des années s’est mis en place le monde selon Roger Ballen, né de et dans son rapport à la photographie. Nul doute que la rencontre avec la réalité sociale et psychologique de l’Afrique du Sud, en particulier de ses « dorps » fut pour lui une expérience fondatrice : « La découverte de tels lieux signifiait pour moi que j’aurais à y revenir souvent, attiré là par des raisons inexplicables. » Si trouble il y a devant ces univers perçus pour leurs valeurs plastique et esthétique, c’est que, situés en deçà des événements historiques, ils mettent à nu ce sentiment d’aliénation ressenti dans un monde où les êtres sont exilés d’eux-mêmes. Mais il faudra que l’image se libère de son caractère indiciel pour que l’imaginaire « ballenesque » puisse se réaliser comme métaphore de la condition humaine. Un imaginaire que l’artiste prolongera dans la vidéo et l’installation comme théâtralisation de sa vision dystopique du monde. L’entre-deux, lieu de l’incessant va-et-vient entre animé et inanimé, réalité et fiction, humanité et animalité, présence et effacement, nous mène à un espace intérieur aux frontières incertaines. « Mes images ont de multiples épaisseurs de sens et pour moi il est impossible de dire qu’une photographie concerne autre chose que moi-même », aime à rappeler Ballen en écho aux mots de Dubuffet : « L’homme européen ferait bien de détourner par moments son regard, trop rivé à son idéal d’homme social policé et raisonnable, et s’attacher à la sauvegarde extrêmement précieuse à mon sens, de la part de son être demeurée sauvage. »

- Martine Lusardy, commissaire de l’exposition

*

[1] Jean Dubuffet, Prospectus et tous écrits suivants, réunis et présentés par Hubert Damisch, t. II (1944-1965), Paris, Gallimard, 1967 (1986)

Roger Ballen est « Lauréat du programme de résidences internationales Ville de Paris aux Récollets » 2019

*

Dans l’esprit de Roger Ballen | Artiste Interview | Wladimir Autain

The world according to Roger Ballen

New presentation from August 6, 2020 to January 3, 2021

Press Kit

Introduction Martine Lusardy

Roger Ballen reigns over the black-and-white world of the human psyche. Disturbing, provocative and enigmatic, the work of this American-born South African photographer, a geologist by training, expresses the sense of confusion of a man confronted by the nonsensical nature both of his life and of the world in general. Ballen’s work has been the subject of exhibitions at prestigious institutions for more than thirty years now. Although each of his shows is an event, his decision to exhibit at the Halle Saint Pierre in Paris, an atypical museum devoted to outsider art and unusual forms of creativity, demonstrates his freedom from artistic genres. For the Halle Saint Pierre, a collaboration with Roger Ballen is an invitation to showcase – or test out – the artistic and cultural otherness of art brut. In his relationship with creativity, Ballen has constantly explored a form of art that is rooted in the deepest layers of human nature; like the French dramatist, actor and writer Antonin Artaud, he is always moving towards more primal means of artistic expression.

It was outside the usual boundaries of culture, in places of confinement and exclusion, that the French artist Jean Dubuffet redefined the territory of art, in the belief that it could be more authentic and personal there. Artists who are resistant or impervious to the norms and values of ‘asphyxiating culture’ are the harbingers of a new relationship with the world, whose unexplored potential they lay bare. To them, creation is life’s act of protest in the fac of the threat of nothingness. The uniqueness of this human experience, as displayed through art objects that are improbable yet capable of reflecting this inner calling, can be grasped only if its strangeness and unsettling nature are grasped too. The zeitgeist recognizes itself in this extreme form of art, and so we must dare to follow the paths it leads us down, reinventing the forms and language that make it perceptible and bearable. Thinking about art brut may offer a direction for our own quest for truth and meaning.

‘From the time I was eighteen in 1968 until September 1973,’ wrote Ballen in Ballenesque (2017), ‘I had a deep existential yearning that neither my Jewish suburban upbringing nor my education could resolve. Like many others from the counterculture, I felt a need to move away from the materialism of Western society […] to follow Conrad’s quest to discover “the heart of darkness”, as well as to seek out the nirvana of the east. In the autumn of 1973, almost without warning, I left the United States on a five-year journey that would take me by land from Cairo to Cape Town, from Istanbul to New Guinea.’ After returning to the US, Ballen completed his first photography book, Boyhood (1979) – a personal view of the timeless theme of childhood – and, in 1981, received his PhD in mineral economics. A year later, he moved to Johannesburg in South Africa; but the financial security that his career as a geologist gave him did nothing to halt his ongoing quest into the meaning of life. And so, equipped with his camera, he began to devote himself to another activity: exploring a South Africa that is poverty-stricken and deeply rural, a suppressed Africa, like a metaphor for an introspective, aesthetic journey in search of identity.

When Ballen photographs South Africans marginalized by fear, poverty and isolation, he transforms the existence of those who live in a world of absurd and repetitive gestures into another existence, in which they are the artists of a sculptural universe that they themselves have created.

In Dorps: Small Towns of South Africa (1986), Ballen shows us places where both the architecture and the inhabitants are in decline. Fascinated by ‘the faded and crumbling glory of the dorps with their decrepit portents of grandeur and remnants of unfulfilled promises’, he enters into a world, both literally and metaphorically, where he records visual and cultural anomalies as the signs of a dying culture. Later, in Platteland (1994), he shows us a realistic and deeply affecting portrait of the rural world during apartheid. He photographs people caught up in political, economic and racial turmoil within the intimacy of their daily lives, with all their physical and psychological flaws. But rather than the events themselves, it is the traces of visual drama they leave behind that interest him most. Many of the walls in his images acquire the quality of works of art and would not look out of place in a museum. For Ballen, this is an awakening not only of consciousness but also of vision. In fact, although they inevitably possess a documentary and social weight, his photographs are not socially determined images. The act of taking photographs entails not an act of witnessing but a need to transfigure. These are the depths of the human soul that Ballen’s photography explores, places where a world that has lost its sense of balance leaves confusing traces as it passes by.

Since 1995, Ballen’s visual experimentation has continually blurred the borders between fiction and reality. Moving from an aestheticization of the real to an aestheticization of the unconscious, his photography mines a psychological landscape that to some degree recalls the mindscapes of Dubuffet – the ‘landscapes of the brain’, as he called them – through which the painter tried to recreate the immaterial world inhabited by the human mind. But it is the theatre of Samuel Beckett that Ballen’s oeuvre seems to echo most closely. Like the playwright before him, he expresses a sense of confusion and alienation in the face of an irrational and incomprehensible world in which man, helpless and dispossessed, carries the weight of the human condition inside himself. Just as Beckett did, Ballen feels the need to depict this reality in all its absurdity.

Outland (2001), Shadow Chamber (2005) and Boarding House (2009) mark the clear development of a unique style and vocabulary. Ballen introduces deliberate mise en scène, which he uses to capture existential vertigo; beneath the theatre lies the truth. The marginal figures he engages with, and with whom he has gradually built up strong and sympathetic relationships, become the comic and tragic actors in his psychodramas, no longer in a social context but within a formal artistic world. Their gestures and preoccupations, now intensified, seem to be stripped of meaning. Their bodies, their ‘vehicles of being-in-the-world’ (to quote Maurice Merleau-Ponty) – shrunken, decrepit and deformed, and sometimes existing only as fragments – bear witness to their turmoil at having lost any obvious connection to the universe.

All of these characters are shown within indeterminate cell-like spaces, squalid, dusty and windowless; only the omnipresent walls remain to delimit a physical and mental state of being. Covered in symbols, sketches and graffiti, the smudged walls become a record of stories, beliefs and impossible flights of fancy. Together with animals, worn-out objects – some trivial, some bizarre – are elevated to the role of surreal protagonists in scenes whose meaning they blur even further. Metal wires and electrical and telephone cables, hanging and tangled, obsessively invade the spaces like symbols of lost connections. Absurdity both dominates and structures space. Little is left to chance, but nothing has any obvious meaning, just as Beckett’s writing overturns standard grammatical rules and constructions.

Asylum of the Birds (2014), the culmination of several years’ work, is a place of both refuge and imprisonment. Dramatic and dreamlike, it speaks of the human condition, even when humans are absent. In a setting filled with detritus, a few lost beings, their bodies fragmented or stripped of their verticality, cohabit with a colony of animals. The masters of this space – the birds – fly free, bearing witness to this erasure of human life. Humanity remains only in its traces: dolls, mannequins and masks, its doubles in various forms; dismantled objects, relics from a previous life that now exist only in memory; images scribbled on walls, testaments to the ancient desire to recreate the world. Recalling Dubuffet’s late series on ‘non-places’, with its deeply nihilistic inspiration, Asylum is an attempt to represent not the world but its incorporality, that nothingness filled with the phantoms and phantasms we project on it.

References to the real world disappear completely in The Theatre of Apparitions (2016). In this book’s images, which occupy a space between painting, drawing and photography, the human figure becomes spectral, reduced to its impulses, its desires and its anguish.

The world according to Roger Ballen has evolved over the years, born from and within his relationship with photography. His encounter with the social and psychological realities of South Africa, most notably in the dorps, was clearly a formative experience: ‘The discovery of such places meant that I would frequently return, drawn for no explicable reason whatsoever.’ If it is unsettling to see these domains chosen for their formal and aesthetic qualities, it is because, situated beyond history, they seem to strip bare the sense of alienation that is still felt in a world in which people have become exiled from themselves. But images must be freed from their indexical nature before the ‘Ballenesque’ world of the imagination can take form as a metaphor of the human condition. The artist explores this imaginary world equally deeply in videos and installations, like theatrical renderings of his dystopian vision. A liminal zone, switching constantly between animate and inanimate, reality and fiction, human and animal, presence and erasure, leads us to an inner realm where all borders are blurred. ‘My images have multiple layers of meaning, and, for me, it’s impossible to say that a photograph is about anything other than myself’, Ballen has said, echoing the words of Dubuffet: ‘The European would do well to occasionally turn aside his gaze that is too fixed on his ideal of the social man, civilized and reasonable, and fix it upon safeguarding something that I believe is extremely precious: the part of his being that remains savage.’